機能性表示食品とは?制度のしくみから選び方、ダイエットや睡眠サポートへの活用法まで徹底解説

健康志向が高まる現代、コンビニやスーパーでもよく目にする「機能性表示食品」という言葉。名前は聞いたことがあっても、実際にどんな制度なのか、どうやって選べばいいのか、正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。

この記事では、消費者庁の制度に基づいた「機能性表示食品」について、他の健康食品との違い、期待される効果、成分別の活用方法、正しい選び方と注意点までを、初心者でも分かりやすく詳しくご紹介します。

機能性表示食品とは?簡単に言えば「根拠を持った健康サポート食品」

機能性表示食品とは、特定の成分が健康の維持や体調の改善に役立つことを、科学的な根拠に基づいて表示できる食品のことです。

2015年4月にスタートしたこの制度は、消費者が自分の健康ニーズに合った食品を選べるようにすることを目的に設けられました。

企業が販売前に機能性・安全性などの情報を消費者庁に届出し、その内容を一般公開します。ただし、国が一つ一つ審査するわけではなく、あくまでも「企業の責任で表示する」制度である点がポイントです。

✅ 機能性表示食品の特徴

-

科学的根拠に基づいた成分の働きをパッケージに表示可能

-

届出制(消費者庁が審査・認可する制度ではない)

-

安全性や根拠の内容は、誰でもネットで確認可能

-

医薬品ではなく「日常的な健康維持を支援する食品」

👉 制度の概要(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/

他の「健康食品」と何が違うの?

混同されやすいのが、「特定保健用食品(トクホ)」や「栄養機能食品」との違いです。以下のような特徴があります。

| 種類 | 認可方法 | 科学的根拠の内容 | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 特定保健用食品(トクホ) | 国が個別審査・許可 | ヒト試験が必須 | 効果の明示(審査済み) |

| 栄養機能食品 | 届出・許可不要 | 国が定めた栄養素の基準 | 栄養素補給(例:鉄、ビタミン類) |

| 機能性表示食品 | 企業が届出(審査なし) | 文献レビュー or ヒト試験 | 科学的根拠に基づいた機能表示 |

トクホは厳格な審査を経て認可されますが、機能性表示食品はあくまで「消費者自身の判断で選ぶ」ことが前提です。

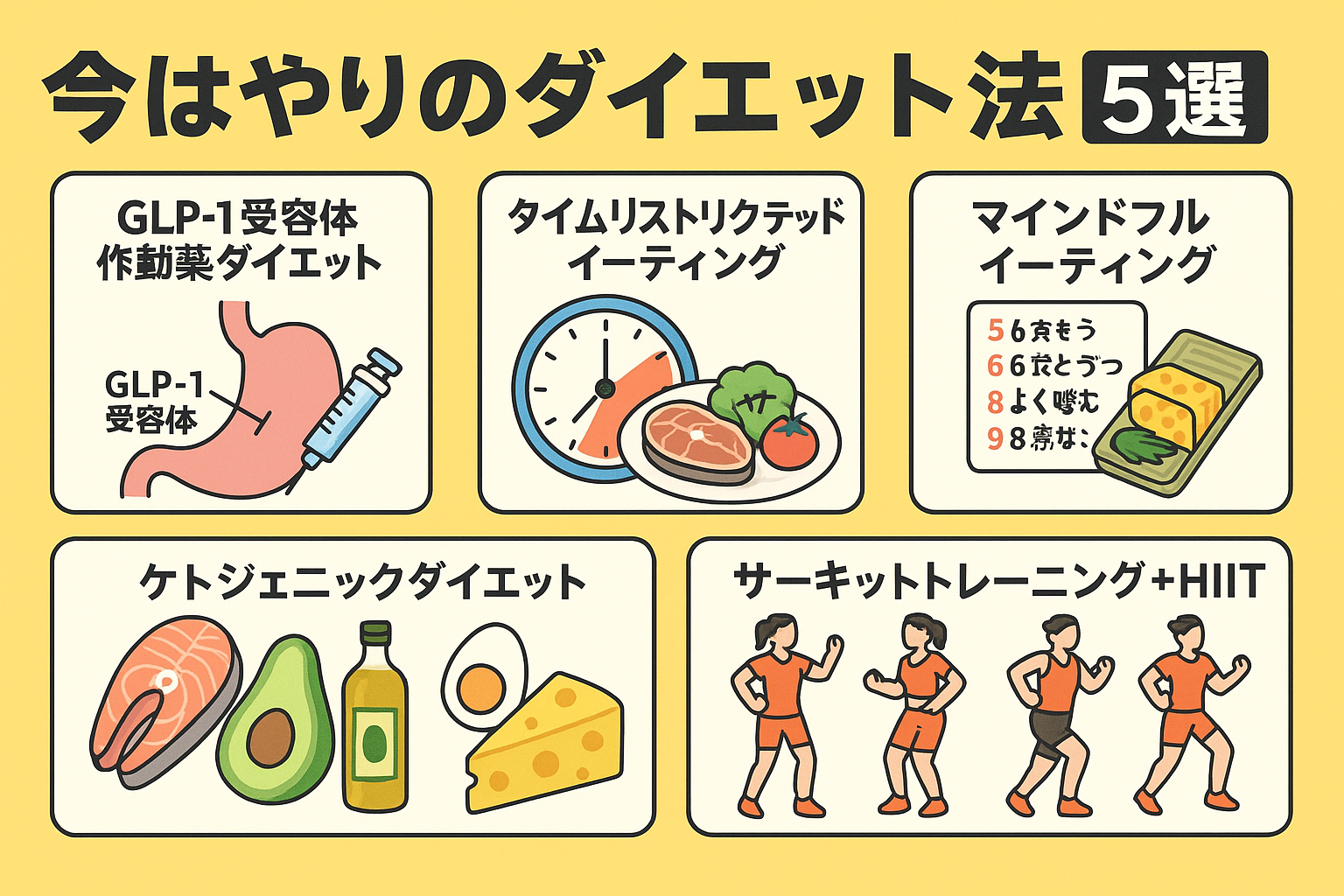

ダイエット・睡眠・免疫まで!目的別の代表成分と効果

機能性表示食品に使われる成分は多岐にわたります。ここではよく使われる代表的なものを、目的別に紹介します。

🔻 ダイエット・脂肪燃焼系

-

難消化性デキストリン:食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える(特茶やヘルシアなどに含まれる)

-

葛の花由来イソフラボン:内臓脂肪やウエスト周囲径の減少が期待できる

🔻 整腸・免疫サポート

-

ビフィズス菌BB536:腸内フローラのバランスを整える

-

ラクトフェリン:免疫機能をサポートし、体内の炎症抑制にも関与

🔻 睡眠・ストレスケア

-

GABA(ギャバ):ストレスを緩和し、睡眠の質を向上

-

テアニン:リラックス効果、入眠の促進

🔻 視覚サポート・エイジングケア

-

ルテイン:加齢に伴う目の機能低下(ブルーライト対策にも)

-

アスタキサンチン:抗酸化作用があり、目や肌の健康維持に寄与

👉 詳細な届出情報は消費者庁のデータベースで検索可能

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search/

機能性表示食品を選ぶときのポイント

「なんとなく良さそう」で選んでしまうと、期待した効果が得られなかったり、継続できなかったりします。以下の点を意識してみてください。

① 表示をしっかり確認

-

届出番号(例:E123)

-

機能性関与成分名(何が入っていて、どの機能をサポートするのか)

-

根拠の種類(臨床試験なのか、文献レビューか)

② 自分の目的に合うものを選ぶ

-

ダイエット目的なら → 難消化性デキストリン・葛の花

-

目の疲れが気になるなら → ルテイン

-

睡眠の質を高めたいなら → GABAやテアニン

③ 続けやすさ(価格・味・形状)も重要

毎日続けてこそ効果が期待できるため、「高すぎる」「味が苦手」「飲みにくい」と感じると、結局習慣化できません。

注意点:機能性表示食品はあくまで“補助的”な役割

機能性表示食品は医薬品ではありません。病気を治療したり、診断・予防するものではないため、過信せず、「生活習慣の改善」と組み合わせて使うことが重要です。

厚生労働省も、「健康食品はあくまで補完的に利用するべきで、食事や運動などの基本が大切」と明言しています。

👉 参考:健康食品に関するQ&A(厚生労働省)

まとめ:情報を正しく読み解き、健康を自分でマネジメントしよう

機能性表示食品は、自分の健康課題に合わせて成分を選び、日々の生活に取り入れることで、体調管理の大きな助けとなります。ただし大切なのは、「正しい情報に基づいて選ぶこと」と「無理なく続けられること」。

消費者庁のデータベースを活用し、自分に合った成分・商品を見つけることで、将来の健康リスクを軽減できる可能性も。健康を守る第一歩として、ぜひ「自分で調べて選ぶ」習慣を始めてみてください。

コメント